对很多景区来说,数字化转型已经不是什么新鲜事。问题不在于“要不要用工具”,而在于“选了那么多工具,为什么现场依然混乱、游客依然迷路、运营依然靠人撑”。

从我们调研的情况来看,核心问题往往不是“有没有系统”,而是“用的工具是否适配场景、是否能真正落地”。今天这篇文章,我们将聚焦一个实际问题:

景区日常经营中,哪几类工具是值得考虑的?适用于哪些场景?各自有什么利弊?

一、二维码信息展示工具:快速补齐信息入口

这类工具的作用是为景区建立“自助获取信息”的通道。最典型的方式是:把游览须知、导览图、景点简介、活动说明等内容做成图文页面,生成二维码,张贴在入口、游客服务中心、分岔路口等关键位置。游客扫一扫即可查看,不用反复问人。

代表工具如:草料二维码

优点:

● 部署门槛低,不需开发,运营人员即可上手;

● 内容更新灵活,修改后二维码无需更换;

● 可承载图文、视频、表单等,支持活动报名、游客反馈等功能;

● 成本低,适合资源有限的小型或中型景区使用。

局限:

● 不具备地图导航、语音导览、行为追踪等功能;

● 信息主要为静态展示,不适合需要连续互动的场景;

● 数据分析能力有限,偏向信息传达类用途。

适合场景:

● 游客信息咨询密集,但人手不足;

● 景点内容相对稳定,信息结构清晰;

● 有内容编辑能力,希望低成本提升信息传达效率。

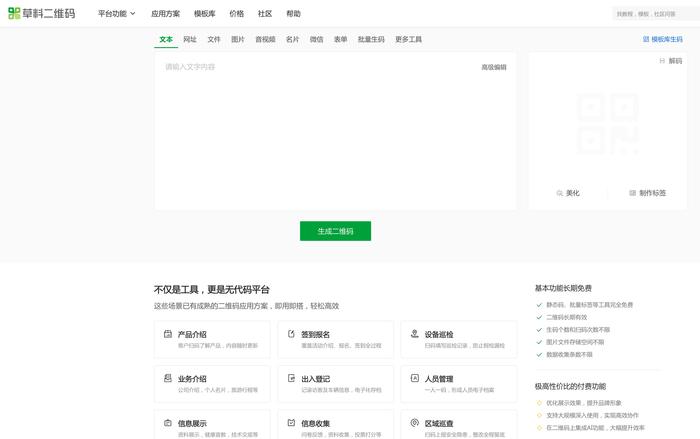

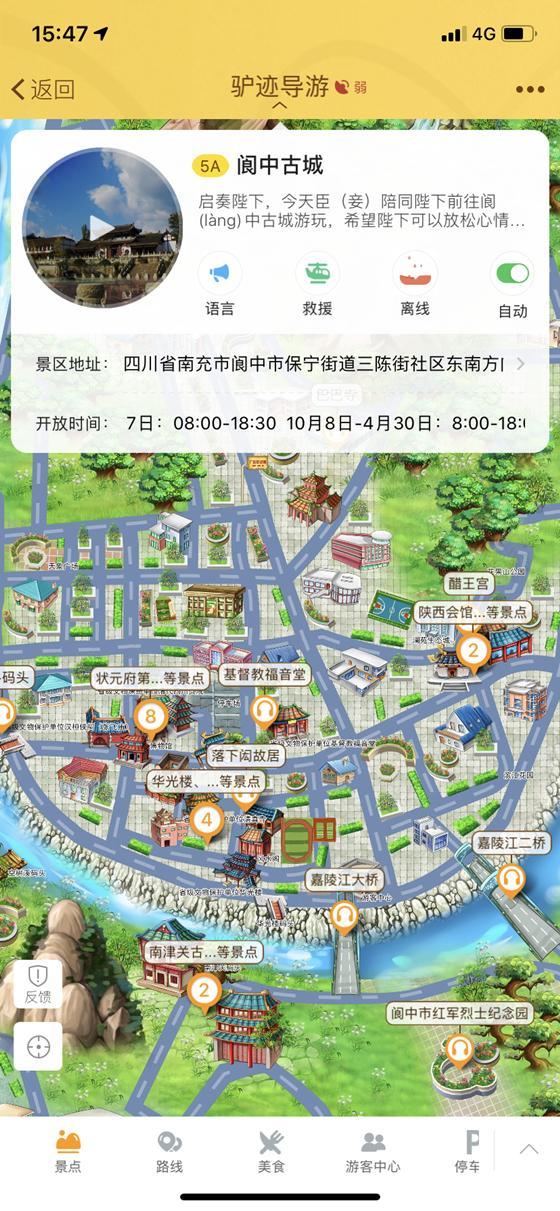

二、导览小程序 / App:打造游客侧游览体验闭环

这类工具面向游客,通常提供景区地图、语音讲解、线路推荐、活动推送、购票入口等功能。部分还支持AR互动打卡、定位导航等体验增强功能。

代表产品如:智游宝、景区通、定制小程序

优点:

● 提供集中式信息入口,游客游览路径清晰;

● 支持实时互动(如打卡、答题、评论);

● 可打通票务、会员、营销等环节,数据沉淀价值大。

局限:

● 对运营方要求高,需要持续维护内容、数据、UI设计;

● 游客需主动进入系统,扫码率、停留时长受限;

● 开发与运维成本相对较高,适合预算充足项目型景区。

适合场景:

● 景区面积较大、景点分布复杂;

● 游览内容较多,需辅助导览与互动设计;

● 有专职运营或内容团队可维护系统更新。

三、客流与监控系统:服务于调度和安全管理

这类工具部署在景区各出入口、核心动线、重点区域,用于统计进出人流、停留时间、空间密度变化等。结合热力图和预警系统,有助于管理者在高峰时段做出有效干预。

代表产品如:华为云客流系统、数聚科技、海康威视智慧安防平台

优点:

● 数据实时,支持管理层动态调度与后期复盘;

● 可结合应急机制,触发自动广播、限流指令等;

● 支持与安防系统集成,提升整体风险控制能力。

局限:

● 成本较高,需布设设备、建立后台系统;

● 数据主要用于运营侧,游客无感;

● 需要技术团队或服务商支持,适合长期投资景区。

适合场景:

● 游客密度高、流量波动大的大型景区;

● 存在安全风险区、分流需求强的园区;

● 政府或集团统一部署、具备长期技术资源支持。

四、一体化景区运营平台:统一整合票务、导览、服务、营销

这类系统以“智慧景区”名义推广,通常包括票务管理、导览内容、会员系统、活动运营、数据报表、客户关系等功能。强调“一站式解决方案”。

代表平台如:中青旅“景区慧”、携程智慧文旅、飞猪文旅云

优点:

● 模块丰富,适用于景区全链路管理;

● 可接入OTA平台、拓展客源;

● 数据中台支撑,适合战略级决策分析。

局限:

● 实施周期长,部署与集成成本高;

● 对管理制度、人员配置有较高要求;

● 不适合业务不稳定、组织不成熟的中小型景区。

适合场景:

● 国有、集团背景景区或国家5A级以上景点;

● 已具备票务、讲解、会员等系统但希望统一整合;

● 有数字化中长期规划目标。

五、如何选?不是“哪种最好”,而是“哪种适合你”

每类工具都有其作用边界,没有万能解法。选型前,不妨先问清以下几个问题:

1. 你的问题是游客不知道去哪,还是工作人员不知道做什么?

2. 你是想解决眼前效率问题,还是为三年后的体系建设打基础?

3. 你有谁来维护系统?内容、数据、执行谁负责?

从实际需求出发,如果只是希望解决信息传达慢、游客问询多的问题,那么像草料二维码这类工具即可起步;如果需要提升游客互动和品牌感知,小程序是下一步;有一定运营沉淀、想进入数据驱动运营阶段,再考虑客流系统与平台整合。

写在最后:工具是手段,落地才是目的

景区工具不是“越复杂越好”,而是“有没有人能用、用完有没有改善”。很多时候,一张贴在游客中心的二维码页,就比十几万的系统更能解决当前问题。

建议先用轻量工具解决当前核心痛点,再循序渐进做系统升级。真正成熟的运营体系,往往是从“先跑起来”开始,而不是“等工具全了再说”。